1983年に『Guardian of the Light』をリリースした頃のGeorge Dukeはノリにノっていた。既に1970年代にはThe Mothers of Inventionと演奏したり、80年代にはGladys KnightやThe Pointer Sisters、Smokey Robinsonといったアーティストのプロデュースを手掛けていた彼は、野心を持って自身のソロプロジェクトに取り組もうとしていたのだった。それもアフロフューチャリストによる『スター・ウォーズ』張りのSFアクション映画のサウンドトラックをイメージして。『Thriller』でベースを弾いたLouis Johnsonのうねるベースラインが屋台骨となって導く『Reach Out』は、大勢の人の耳に残る楽曲となった。曲の勢いを維持させるためにGeorgeはいくつかのテクニックを使っていたが… 同時にちょっとした混乱も忍ばせていた。

『Reach Out』の冒頭のDmのグルーヴは、イントロがDm(i)からC(VII)とBb(VI)まで段階的に移動し、最終的にフレーズがC(VII)に戻って、キーを確立する。機能和声法 によると、VIIで締めるというのは異例の選択である。導音が無い上に、簡単にDmに戻ることも難しいからだ。

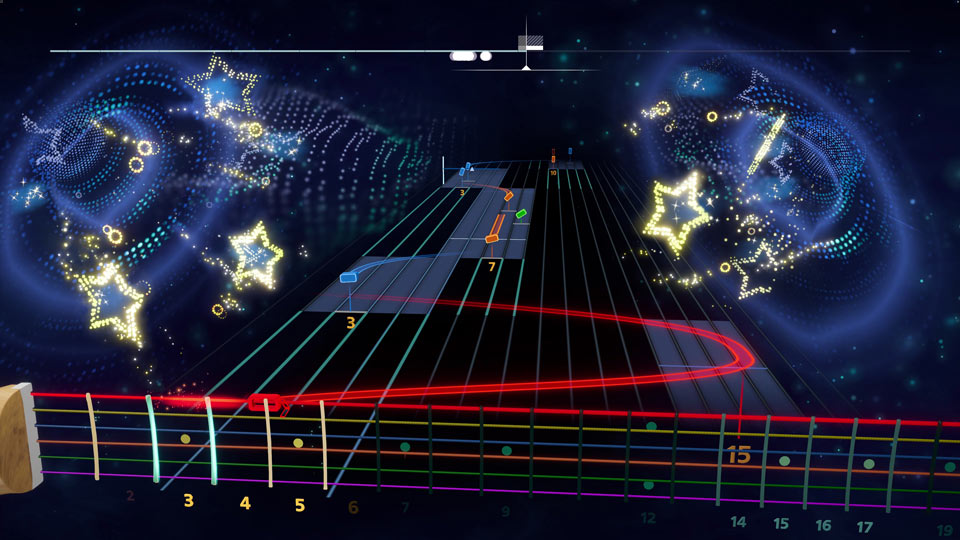

![[RS+] georgeduke_F_vs_dm_960](http://staticctf.ubisoft.com/J3yJr34U2pZ2Ieem48Dwy9uqj5PNUQTn/5goVMxh4B0wtEazfCtNzbO/b2133d9f715e759b90ecc043dba79966/georgeduke_f_vs_dm_960.jpg)

BbやC、Dmであれば前述のとおり簡単にFメジャーのIV、V、viのコードとなるし、以下のようにDマイナーのVI、 VII、iのコードとしての役割も果たす。

ヴァースの進行ではまたBbまで下がっていくわけだが、Louisは引き続きCを弾くのだ。このような手法をペダルポイントと言う。ペダルポイントはまるでドローンのような存在だ。流れるコード進行の下でベースが同じ音を弾き続ける。Louisのペダルポイントの前後を揺れるコード進行は、だんだんとFメジャーのVコードのように聴こえてくるのだ。メロディーもまた、メジャー キー曲の代名詞と言えるようなFメジャーの1、2、3度と流れ(『サウンド・オブ・ミュージック』で有名な文字通りドレミの音階)、FメジャーにおけるV-Iの終止が来るものと期待しようものの… その通りにはならない。その代わり、コーラスではDマイナーのコード進行に戻るのだが、明確な間(またはトニック コードを用いて解決)が存在しない。

明らかに、基礎音楽理論で学習するだろうハーモニーでは、この楽曲で何が起こっているのか説明しきれないだろう。この楽曲で扱われているハーモニーは、むしろ民族音楽学者 Peter Manuel が「デュアル トニシティ」と呼んでいるものだ。機能和声法ではトニックを1つしか持てず、あるハーモニーを目指して進むというよりも、1つのトニックを中心にコードが循環するのに対し、デュアル トニシティでは1つ以上のコードをトニックのように聴かせることができる。この理論は、ポップスで見られるコード進行の繰り返しのより説得力のある説明となっている。機能和声法の「法則を破る」ことが、ミスではなく特徴となっているのだ。

結局のところ、『Reach Out』のキーはDマイナーなのか? Fメジャーなのか?答えは、両方であり、どちらでもない。楽曲内のすべてのコードが属しているからという理由でこの曲のキーはFメジャーだと言うのは聞こえがいいが、トニックを用いた場所もなく、メロディーはFメジャー、Dマイナーどちらも継承して作られている。オーバーラップした2つのキーエリアを移動することで、Georgeはコード進行をドラマティックに変更する必要なく曲の感情的表現を調節できた。楽曲のキーの解明が難しい場合は、キーが1つだけではなく、複数存在しているかもしれないという可能性も考慮してみるといいだろう。(※各リンクから外部の英語ウェブサイトに移動します。)

Margaret Jonesは、カリフォルニア州オークランドに住むマルチプレイヤー、ソングライター、音楽教師。自身の作詞作曲プロジェクトM Jones and the Meleeなど、複数のローカル バンドでギターを演奏している。また、カリフォルニア大学バークレー校で音楽史の博士号を取得しており、サンフランシスコ音楽院で教鞭を取っている。

*「Stanley Clarke & George Duke」(著作者:Leahtwosaints)は、CC BY-SA 2.0*ライセンスのもと使用を許可されています。

Rocksmith+の増え続ける曲のライブラリーでは、これ以外にもたくさんの曲を学べる。さあ、音楽の旅をさらに進めよう!